描くこと、書くこと、掻くこと

──ミヤケマイさんの仕事と制作における「傷」について

小金沢智

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

現在の美術が置かれている困難の一つに、主な鑑賞の場が美術館やギャラリーという、日中の決まった時間に開閉し、外部の空間から遮断され、常に同じ光や温湿度環境が求められているクローズドな場であることがある。その空間は、朝の光が差しこむこともなければ、夜の暗闇で満たされることもなく、花のにおいが薫ることもなければ、鳥の囀りが聞こえることもない。作品のため、きわめて人工的に整えられた空間は、私たちの生活にふつうに存在しているものを実態としても意識としても遠ざけ、そぎ落としていった。したがって、ジャンルは細分化し、成熟とは名ばかりの蛸壺化が進んだ結果、お互いの無干渉と無理解も起こっている。

詩人で評論家の大岡信(1931-2017)は、代表作のひとつ『うたげと孤心』(1978年)で、詩歌の創作の場においては「うたげ」の原理が強力に働いていたと論じている。たとえば、「平安朝の室内調度品である屏風を装飾するために、絵と和歌の間に「うたげ」が生じなければならなかった。その屏風を見ながら、ある人々はまた和歌を作り、ある人々は、屏風のある室内情景を絵巻に描いた。趣味の高さを競うさまざまの遊び──絵合、物合、草花合、貝合等々──も、同じ場から生い出て、「生活の芸術化」という無際限な要請を満たすべきものとなっていった」(「序にかえて」『うたげと孤心』)と。さらに続けて言うには、「つまり、日本の古典詩歌の世界では、文芸は文芸、生活は生活という二元論ではなく、文芸は生活、生活は文芸という一元論が、久しく原則を成していたということができるのではないか。(中略)この地点に立って見わたしてみると、文学、芸術、芸能その他の多様な現象が、この視野の中でならすっぽりおさまり、互いに照らし合いさえすることに気づいたのだった」(同前)。

非常に重要な指摘だと思う。さまざまな分野の創作が同じ場において行われること。『うたげと孤心』の骨子は、このような「うたげ」の場と原理に加え、優れた詩歌が生まれるためには作家の徹底的な「孤心」も同時になければならないということであったが、いま、私たちが日本において美術あるいは芸術と呼んでいるものがそもそもどういった状況から発生・成熟したのかということを考えるとき、この視点はおおきな手がかりを与えてくれると私は考えている。

美術家を名乗るミヤケマイさんの多岐の分野・領域に亘る仕事も、こうした認識をもってはじめて理解の一端に立つことができるのではないか。ミヤケさんが「2024年の私の作品として、最もおおきなもの」と私に語ったのは、2024年夏から自ら主宰し運営している「大人の寺小屋 余白」の現場である、滋賀県大津市の築120年の町家そのもの。空間全体に対する微に入り細を穿つ改修計画と、空間ごとの意匠設計、それらと自他の作品との調和は、一種の「うたげの場」とも言える新しい学び屋の創造に孤心するミヤケさんの姿を想像させて余りあるものだった。開講にあたり、「天」(宗教と美術)、「地」(食と環境)、「人」(人が作るもの)の三部構成を採用したミヤケさんは、かつて、「玉虫色の世界に無数にある落とし穴を避けて歩いていくには、生まれたての赤子の目と1000年の老木の知恵が必要となる」(『ミヤケマイ×華雪 ことばのかたち かたちのことば』図録、神奈川県民ホール、2022年3月)と述べていた。つまり、無垢な視覚と習熟した言語の両輪を世界認識の方法として持つことの重要性である。

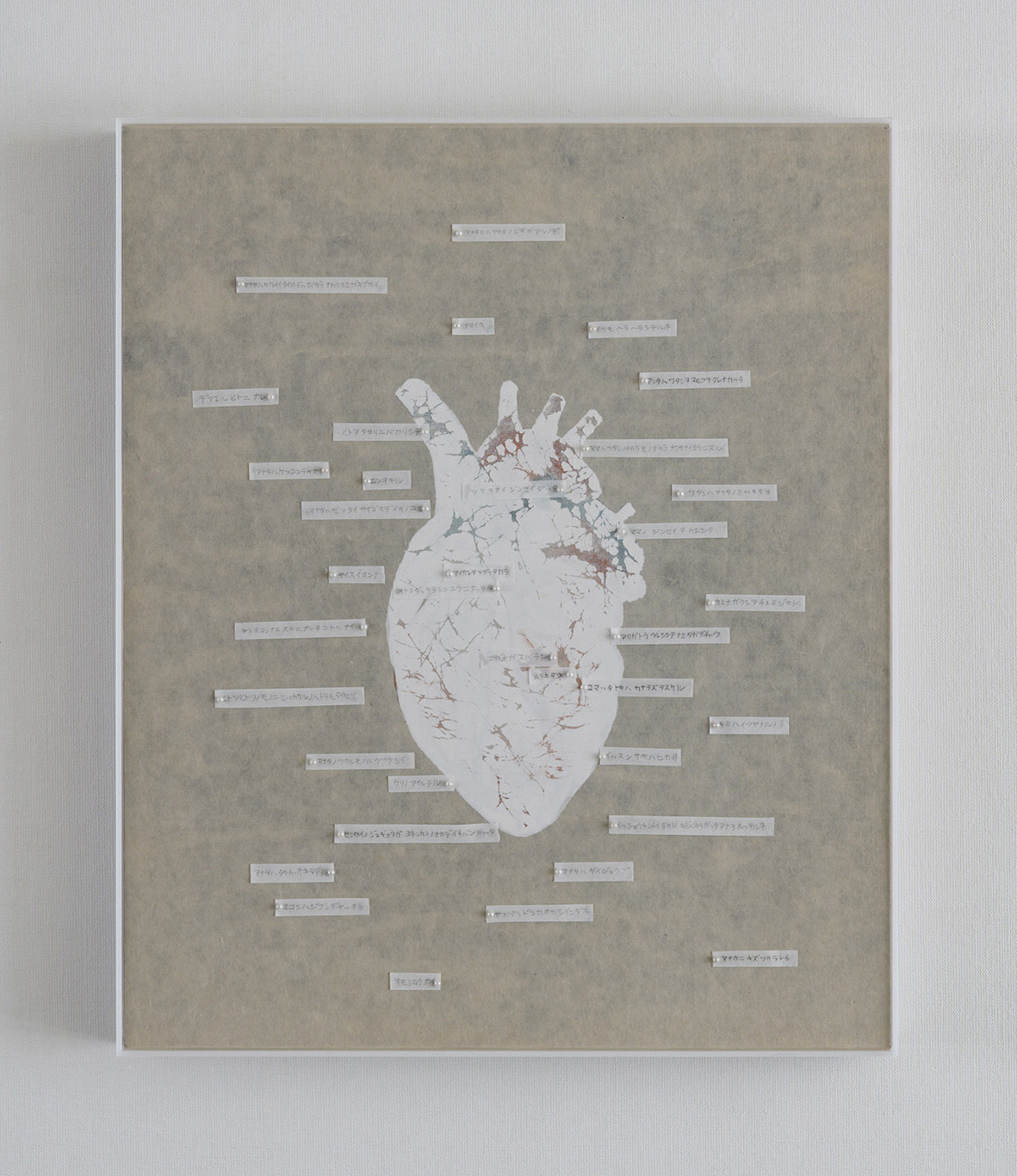

さて、その視覚と言語の表出であり、ミヤケさんの表現にあたって不可欠かつ不可分な「描く」ことと「書く」ことが、異字同訓の「掻く」こと──擦ること、切り取ること──すなわち何かを「傷つける」ことをともなっていることに、ここで思い巡らせてみたい。ミヤケさんは、「名前というのは言葉のなかで最も短い「呪い」であると思う」(「印──命名」『ONBEAT plus まるごと1冊ミヤケマイ』2023年所収)、「名前を与えられて初めて生命を持つものは人だけではない」(同前)と語っているが、総じて「つくる」こととはつまり、そういった傷や呪いを引き受けることであると私は思う。傷つけられたもの、失われたもの、損なわれたもの、それらに対して新しいイメージや言葉を贈る──治癒する行為としての美術・芸術。

私は、ミヤケさんの作品・制作は、そういう意思の総体からなっているように思えてならない。そして、ここで「うたげ」と「孤心」いう言葉に戻ってみると、「傷」も「うたげ」も、他者の存在があってこそ生まれるものだということだ。大岡の「文芸は生活、生活は文芸」という言葉を援用するならば、「傷はつくることであり、つくることは傷である」という一元論に辿り着く。はたして、それらが「互いに照らし合いさえすること」が、幸福であるのかどうかはわからない。けれども、つくることとはそういうことなのだ。そこからは逃れられないのだ。だからこそ、ミヤケさんは発表する空間・場所、あるいは対象にひたすらに心を傾け、制作の手段や作品の素材をその都度検討する。その孤心のありように、私は心が震わされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

◉小金沢智(こがねざわ・さとし)

キュレーター/東北芸術工科大学芸術学部美術科日本画コース准教授、美術館大学センター研究員。1982年、群馬県生まれ。2008年、明治学院大学大学院文学研究科芸術学専攻博士前期課程修了。専門は日本近現代美術史、キュレーション。世田谷美術館、太田市美術館・図書館の学芸員を経て現職。「現在」の表現をベースに据えながら、ジャンルや歴史を横断するキュレーションによって、表現の生まれる土地や時代を展覧会という場を通して視覚化することを試みている。近年の主な仕事に、「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2024」総合キュレーター。編著に、『歌は待っている 風と土と「ひとひのうた」と』(モ・クシュラ、2025年)がある。8月16 日・17 日の2日間、iwao gallery にて同書の刊行記念イベント「夏のうたげ、東京」開催予定。

※小金沢智氏に「作家・ミヤケマイを象ってください」という原稿依頼から、大津にあるミヤケマイのアトリエでの対話と資料から執筆していただきました。小金沢氏は本展の作品は未見です(2025.7.2現在)

※Handout_PDFとしてもご覧いただけます(会期中、会場でお配りいたします)。

↓↓↓

Handout202507iwaogallery